| |

● 朝日高校同窓会関連へのリンクやトピックス ● |

|

二女創立70周年特別企画 |

|

|

|

| 岡山県第二高等女学校は、昭和11年(1936)に創立され、平成18年(2006)で70年を迎えました。 昭和24年(1949)に合併して「岡山県立岡山朝日高等学校」になるまでのわずか13年間の歴史ですが、 朝日高校に流れる女子の伝統の源がここにあると思います。 卒業生の方からメッセージをいただきました。3回のシリーズで掲載していきます。 |

|

| 創成期 −優雅でアットホームな時代− |

戦中 戦争一色に包まれた時代 |

戦後 敗戦と教育改革で激動の時代 |

回 想 第1期生 (昭和16年卒業) 武村 幸子 |

|

| 校門を入る時、一礼して松林を抜け旧講堂の横を通って奉安殿に深く礼をして教室へ。 朝礼は女子師範と一緒で服装検査も厳しかった。 学校行事、校外活動、修学旅行など、今まで多くの同窓生が「語る会」や会誌・会報で語っていますので割愛します。

今、当時を思い返して私は先生方の期待されるような生徒でなく、叱られ注意され失敗を重ねてお裁縫の寺木先生には心配をおかけしたが、先生は96歳で今なお御健在で東京にお住まいだ。 四年、五年を担任して下さった早川先生に大変お世話になり、卒業後東京の学校に進学した時は保証人になって下さり世田ヶ谷のお宅へ度々寄せていただいた。長い間音信が絶え先生の訃報も知らず、返す返す申し訳なく思っている。 一クラス52名で入学したが卒業時は42名であった。同級生が少ない故もあり現在も皆の動向が大体わかっていて、度々旧交を温めている。 半数は既に故人になられたが、集まる度に古き良き女学校の束の間の入学後二年間を懐かしんでいる。 二年になった昭和12年には日支事変が始まり徐々に軍国ムードへエスカレートしていった。 昭和14年頃になると世相は大きく変わり支那における皇軍の戦果が華々しく伝えられた一方で、私達の学校生活にもひしひしと迫ってくるものがあった。 モンペも縫い方を習ったし処々にあった農園の作業、勤労奉仕で農家へも兵器廠へも行くようになった。 そして昭和15年皇紀二千六百年、昭和16年3月私達は第一回第二高女卒業生として巣立って行った。 二女誕生から七十年。僅か十年余の短命な歴史。校舎も専有建物はなく借物の校舎も空襲で全焼、先生方も空襲以後は疎開先へ移られた。 しかし、少数の同窓生が伝統として残したものは・・・「人を思いやる愛と優しさ」そして「生涯の友情」である。現在朝日高に学ぶ女子生徒の皆さん、一中の輝かしい伝統に併せ二女の伝統を心に刻んで幸せな人生を歩まれんことを祈ります。 |

|

|

|

|

二女の思い出 あれこれ 第4期生 (昭和19年卒業) 清水 婦美子 |

|

|

わたし達が入学した二女は女子師範学校に併設された学校でした。

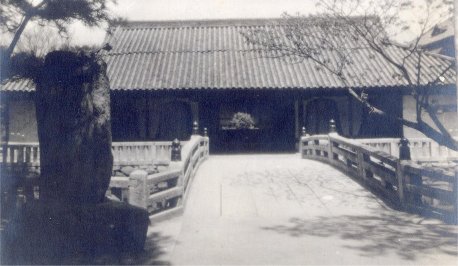

校舎は美しい緑の松林にかこまれ、校舎の隣にそって石造りの丸い池( 池)があり、石橋がかかっていました。

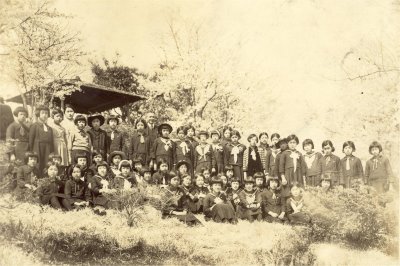

そこは私達がよく行ってクラス全員の集りの写真をとったりした場所でもありました。

この校舎に、私共は昭和14年から19年の卒業まで、在学しました。今思えば、その頃は戦争中でした。

しかし楽しいことも多く、校庭ではテニスの音が聞え、バレーボールの楽しいにぎやかな声、等々。色々ありました。

水泳なども一週間、クラス全員で宿りがけで行ったものです。

戦争もいよいよ激しくなり、岡山市も空襲をうけほとんど「焼け野が原」になり終戦もなりました。

二女では、校門奥の石橋の架かったあの池が残っており、そこに、あの美しい睡蓮の花を咲かせていました。 戦後70年たった今でも、石橋のかかった池は当時のままの姿です。この文章を、書くため現地に行き写真をとってきました。 皆様も一度は、足を運び、現地をごらんになるように、おすすめ致します。 |

|

|

|

|

|

| <二女跡地は現在の岡山中央中学校(旧旭中学校)運動場南の一角にあり、藩校跡地公園となっています。> | |

|

第二高女の印象 第5期生 (昭和20年5年卒業) 高木 久惠 |

|

|

昭和17年1月、転校して二年生の三学期から第二高女の生徒になりました。

岡山は未知の土地でしたし、現在と違い情報など殆んど無い時代で、見るもの聞くもの初めてで、言葉や習慣に慣れるのに時間がかかりました。

多分、クラスの方々も私に対して違和感をもたれたことでしょう。その内、創立されて間もない学校だということがわかりましたが、

最初に感じたことは、小さな学校だな、ということでした。

小学校、女子師範が一緒で、その一隅に第二高女の教室が並び、校長先生は兼任、先生方も、第二高女、師範とさまざまだったように覚えております。

各学年が一クラスというのも珍らしく、県立にしてはずいぶん自由で伸びやかな雰囲気に溢れていたように思います。私立のような県立だなと感じました。

(このような学校が他県にもあったのでしょうか。) 三年生になって、やっと学校にも岡山にも慣れて、吉備津神社へ行ったり、大山登山にも参加しました。 又、農家のお手伝いに行き、麦刈り、田植、稲刈りに従事し、これはほんとうに得難い体験でした。 五年生になってからは、戦争もいよいよ熾烈となり、勤労奉仕で工場へ行く日が多く、学校で勉強する日は数えるほどになってしまい、敗戦の年の春、卒業いたしました。 卒業後は、あいざくら会や同期会で、以前にまして同期の方々と交流を持つようになりなしたが、これは一学年一クラスのおかげでしょうか。 岡山と私を結ぶひと筋の糸が第二高女だと思っております。 あのまま女子校として存続していたら、どんな学校になっていたことでしょうか。 「明るい学校」だったというのが第二高女の印象です。 |

|